【衝撃】猫が噛むのは愛情不足?専門家が教える5つの理由と今すぐできる神対策で絆を深める方法

愛猫が突然ガブリ!「痛いっ!」って思わず声が出ちゃいますよね。なんで噛むの?嫌われちゃったのかな…なんて不安になったり。特に初めて猫ちゃんを迎えた方や、噛み癖がなかなか治らなくて悩んでいる飼い主さん、その気持ち、すっごくよく分かります。うちの子も昔は甘え噛みが激しくて、生傷が絶えなかった時期がありましたから(笑)。でも、安心してください。猫が噛むのには、ちゃんと理由があるんです。この記事を読めば、その隠された猫ちゃんの気持ちと、今日からすぐに試せる具体的な対策がわかります。もう噛み癖に悩まない、愛猫ともっともっと深い絆で結ばれるためのヒントが、ここには詰まっています。さあ、一緒にその扉を開けてみましょう!

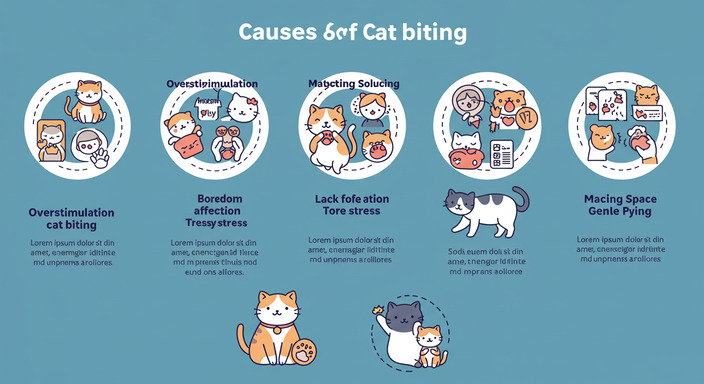

なぜ?猫があなたを噛む5つの本当の理由

かわいい愛猫に噛まれると、ショックですよね。でも、猫ちゃんは理由なく噛むわけじゃないんです。彼らなりの「言い分」があるんですよ。それを理解することが、解決への第一歩。ここでは、猫が噛んでしまう主な理由を5つ、掘り下げて見ていきましょう。もしかしたら、「あ、うちの子これかも!」ってピンとくることがあるかもしれません。

理由1:子猫時代の「遊び」がエスカレート

子猫の頃って、兄弟猫とじゃれ合って遊びながら、噛む力の加減、いわゆる「噛み加減」を学んでいくんです。プロレスごっこみたいなので、「これ以上噛んだら相手が痛がるんだな」って体で覚えるんですね。でも、早い時期に親や兄弟と離れて、人間とだけ遊ぶようになると、その加減を学ぶ機会がなくなっちゃう。特に、飼い主さんが手や足で直接遊んであげていると、「人間の手=おもちゃ」ってインプットされちゃうんです。子猫の時は甘噛みで可愛くても、成長するにつれて力が強くなって、「痛い!」ってなるパターン。これ、結構よくある話なんですよ。私の友人のミカちゃんが保護した子猫も、最初は手でじゃらしてて、成猫になったら本気噛みがすごくて大変だったって言ってました。ミカちゃん、手に絆創膏貼りながら「これも愛情表現…なのかなぁ?」なんて言ってましたけど、いやいや、それは違うぞと(笑)。子猫のうちから、手ではなくおもちゃで遊ぶ習慣をつけるのが、本当に大事なんです。

あ、でもその前に説明しておきたいのは、子猫時代の社会化期って本当に重要だってことです。この時期に他の猫と触れ合うことで、猫社会のルールみたいなものを学ぶわけです。人間でいうところの、幼稚園とか小学校みたいな感じでしょうか。ここでうまく学べないと、後々コミュニケーションに問題が出たりすることもあるんですよね。噛み癖もその一つというわけです。だから、もし子猫を迎えるなら、できるだけ兄弟や母猫と過ごす時間を確保してあげられると理想的です。まあ、保護猫ちゃんとかだと難しい場合も多いんですけどね…。その場合は、飼い主さんが根気強く教えてあげるしかない!

理由2:「もうやめて!」のサイン

猫って、撫でられるのが好きな子が多いですよね。ゴロゴロ喉を鳴らして、気持ちよさそうにしてる姿を見ると、こっちまで幸せな気分になります。でも、猫にも「もう十分!」っていうタイミングがあるんです。人間が気持ちいいからって、いつまでも撫で続けていると、猫にとっては「しつこいニャ!」ってストレスになっちゃう。その「やめて!」のサインが、噛むっていう行動で現れることがあるんです。「受容性攻撃行動」なんて呼ばれたりもします。

これもね、うちの子がよくやるんですよ。最初は気持ちよさそうに撫でられてるのに、突然「シャッ!」って感じで軽く噛んでくる。尻尾をパタンパタンと振り始めたり、耳が横向き(イカ耳ってやつですね)になったりしたら、それは「そろそろ限界だニャ…」のサイン。そのサインを見逃して撫で続けていると、ガブッといかれちゃう。最初は「なんで急に!?」って思ったけど、よく観察してみると、ちゃんと事前にサインを出してくれてるんですよね。猫のボディランゲージを読み取るスキル、これは猫飼いには必須かもしれません。全身で語ってますからね、彼らは。撫でているときは、猫ちゃんの表情や耳、尻尾の動きにも注意してあげてください。「あ、ちょっと嫌がってるかも?」って感じたら、すぐに撫でるのをやめて、そっとしておいてあげるのが優しさです。

理由3:狩猟本能がうずいちゃう!

どんなにおっとりした家猫ちゃんでも、その血には野生のハンターの血が流れています。これはもう、猫である以上、宿命みたいなもの。動くものを見ると、ついつい追いかけたくなっちゃうし、捕まえたくなっちゃう。それが狩猟本能ってやつです。特に、飼い主さんの足首とか、ひらひら動く手の指とか、そういう「獲物っぽい」動きをするものに、思わず飛びついてガブリ!としちゃうことがあるんです。これは、あなたを攻撃したいわけじゃなくて、本能がそうさせちゃってるだけ。

うちの子も、私が部屋の中を歩いていると、たまに足首にじゃれついてくることがあります。特に、スリッパの紐とかが揺れてると、もうダメみたい(笑)。ハンターの目がキラリーン!ってなるのが分かります。こういう時は、叱るんじゃなくて、その有り余る狩猟本能を、ちゃんとしたおもちゃで発散させてあげるのが一番。猫じゃらしとか、ボールとか、獲物みたいな動きをするおもちゃで、思いっきり遊んであげるんです。「獲物を追いかけて、捕まえる」っていう一連の動きをさせてあげると、猫ちゃんも満足して、手足への攻撃が減ることが多いですよ。あ、そうそう、レーザーポインターってありますよね。あれ、猫は大好きですけど、いつまでたっても「捕まえられない」から、欲求不満が溜まっちゃうこともあるらしいんです。だから、レーザーポインターで遊んだ後は、最後にちゃんと捕まえられるおもちゃでフィニッシュさせてあげるのがコツだとか。なるほどなーって思いました。

理由4:ストレスや不安の表れかも

人間もストレスが溜まると、イライラしたり、誰かに当たりたくなったりしますよね。猫も同じなんです。環境の変化、例えば引っ越し、新しいペットや家族が増えた、飼い主さんの生活リズムが変わった、大きな音がした、なんてことがあると、猫は強いストレスや不安を感じることがあります。その不安な気持ちの表れとして、噛むという行動に出ることがあるんです。

実は、我が家が数年前に引っ越した時、それまで穏やかだった子が、急に噛み付くようになった時期があったんです。新しい環境に慣れなくて、不安でいっぱいだったんでしょうね。隠れる場所も少なかったし…。あの時は本当に悩みました。「どうしちゃったんだろう?」って。結局、猫が安心できる隠れ家(段ボール箱とか、家具の隙間とか)をいくつか用意してあげて、無理に構わずにそっとしておく時間を増やしたら、少しずつ落ち着いてくれました。猫って、環境の変化にすごく敏感な生き物なんだなって、改めて実感しましたね。もし、最近何か環境の変化があってから噛み癖が始まったな、と感じる場合は、猫ちゃんが安心して過ごせる環境を整えてあげること、そして、できるだけストレスの原因を取り除いてあげることが大切です。模様替えとか、来客とか、些細なことでも猫にとっては大きなストレスになる可能性があるってことを、覚えておいてあげてください。

理由5:体のどこかが痛いのかも?

これは、一番気をつけてあげたい理由です。いつもは触らせてくれる場所を触ろうとしたら、急に怒って噛み付いてきた。あるいは、なんだか元気がないし、食欲もない、そしてやたらと攻撃的になった…そんな時は、体のどこかに痛みや不調を抱えている可能性があります。猫は不調を隠すのが上手な動物なので、飼い主さんが気づきにくいこともあるんです。痛みがあると、触られるのを嫌がって、防衛本能から噛んでしまうことがあるんですね。

例えば、口内炎や歯周病で口が痛い、関節炎で特定の場所が痛い、お腹が痛い、なんていう場合。あるいは、怪我をしている可能性も。もし、特定の場所を触ると嫌がる、急に行動が変わった、などのサインが見られたら、自己判断せずに、できるだけ早く動物病院で診てもらうことを強くお勧めします。病気や怪我が原因だった場合、その原因を取り除いてあげれば、噛み癖も自然と治まることが多いです。これはもう、本当に見逃しちゃいけないサイン。愛猫のちょっとした変化に気づいてあげられるのは、毎日一緒にいる飼い主さんだけですからね。

もう噛ませない!今日からできる具体的な対策5選

さて、猫が噛む理由がなんとなく見えてきたところで、次は具体的な対策です!「理由がわかっても、どうすればいいの?」って思いますよね。大丈夫、今からすぐに試せる具体的な方法を5つ、ご紹介します。全部を一気にやるのは大変かもしれないけど、できそうなことから一つずつ試してみてください。きっと、変化が見えてくるはずですよ!

対策1:手や足で遊ぶのは絶対NG!おもちゃを使おう

これはもう、声を大にして言いたい!基本中の基本であり、最も重要な対策です。絶対に、手や足で猫と直接じゃれ合うのはやめましょう。「手=噛んでもいいおもちゃ」という誤った学習をさせてしまう元凶です。子猫の頃の甘噛みが可愛いからって、つい手で遊んでしまう気持ちはよーーく分かります。私も最初はやってしまっていました…。でも、それが後々の本気噛みに繋がるリスクを考えたら、ぐっと我慢!

代わりに使うのは、必ず「おもちゃ」です。猫じゃらし、ボール、ネズミの形をしたおもちゃ、けりぐるみ…猫が安全に、そして楽しく遊べるおもちゃはたくさんあります。選ぶポイントは、猫が口に入れても安全な素材でできていること、そして、猫の狩猟本能を刺激するような動きができるもの。猫じゃらしなら、ただブンブン振り回すんじゃなくて、物陰に隠したり、鳥や虫みたいに不規則に動かしたりすると、猫は夢中になります。遊びの最後には、ちゃんと「捕まえさせて」あげることも忘れずに。達成感を与えてあげることで、満足度が全然違いますから。「手は撫でるもの、おもちゃは遊ぶもの」これを徹底的に教え込むんです!これは鉄則!ってくらい大事なことですよ、本当に。

対策2:「痛い!」と伝えて、遊びを中断

もし、遊んでいる最中などに噛まれてしまったら、どうするか。感情的に「コラーッ!」って怒鳴ったり、叩いたりするのは絶対にNGです。猫はなぜ怒られているのか理解できず、ただ飼い主さんを怖い存在だと認識してしまう可能性があります。逆効果なんですね。

じゃあどうするかというと、噛まれた瞬間に、「低い声で、短く、はっきりと『痛い!』」と伝えます。そして、すぐに遊びを中断して、その場を離れるか、猫を無視します。ポイントは、大げさに騒がないこと、そして、すぐに反応すること。「噛んだら、楽しい時間が終わっちゃうんだ」って猫に学習してもらうんです。これを繰り返すことで、猫は「あ、この強さで噛むと、飼い主さんは嫌なんだな」と理解し始めます。最初はなかなか効果が出ないかもしれません。でも、根気強く、一貫した態度で続けることが大切です。感情的にならず、冷静に、「ダメなことはダメ」と毅然とした態度で教える。これが結構、効くんですよ。

対策3:噛んでもいいものを与える

特に、遊び足りない子や、歯の生え変わり時期の子猫なんかは、何かを噛みたい!っていう欲求が強いことがあります。その欲求を無理に抑えつけるんじゃなくて、別の対象に向けてあげるというのも有効な方法です。つまり、「噛んでもいいもの」を用意してあげるんです。

代表的なのが「けりぐるみ」。猫が抱きついて、後ろ足でケリケリしながら噛みつける、あれです。中にまたたびが入っているものだと、夢中になってくれる子も多いですね。うちの子も、このけりぐるみがお気に入りで、ストレス発散になっているみたいです。ムシャクシャすると、けりぐるみに八つ当たりしてます(笑)。あとは、デンタルケア用のおもちゃとか、硬めの噛むためのおもちゃとかも市販されています。手や足を噛む代わりに、これらの「噛んでもOK」なアイテムを差し出して、「こっちを噛んでいいんだよ」と教えてあげるんです。噛みたい欲求そのものを満たしてあげることで、問題行動が減ることが期待できます。選択肢を与えてあげるっていう発想ですね。

対策4:ストレスを減らす環境づくり

理由のところでも触れましたが、ストレスや不安が噛み癖の原因になっている場合、その根本原因であるストレスを軽減してあげることが不可欠です。猫が安心してリラックスできる環境を整えてあげましょう。具体的には、まず「隠れ家」の確保。猫は狭くて暗い場所が大好き。段ボール箱や、キャットタワーの個室、家具の隙間など、猫が「ここにいれば安心」と思える場所をいくつか用意してあげてください。

それから、「高い場所」。猫は高いところから周りを見渡せる状況を好みます。キャットタワーや棚の上など、安全に登れる高い場所を作ってあげると、安心感が増します。あとは、爪とぎも重要。爪とぎは、爪のお手入れだけでなく、マーキングやストレス解消の意味もあるんです。色々な素材や形の爪とぎを用意して、猫が気に入るものを見つけてあげましょう。そして、何より大切なのが、「静かな時間と空間」。常に騒がしかったり、構われすぎたりするのは、猫にとって大きなストレス。一匹で静かに過ごせる時間と場所を尊重してあげることも、心の安定に繋がります。特に多頭飼いの場合は、それぞれの猫が安心して過ごせるパーソナルスペースを確保してあげることが、トラブルを防ぐ鍵になります。いわゆる「環境エンリッチメント」ってやつですね。猫様のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)を上げて、心穏やかに過ごしてもらうための工夫、これが大事なんです。

対策5:どうしても治らない場合は専門家に相談

いろいろ試してみたけれど、どうしても噛み癖が治らない…あるいは、突然攻撃的になって、手に負えない…そんな時は、一人で抱え込まずに、専門家の力を借りることを考えてみてください。まずは、かかりつけの動物病院で、病気やケガが隠れていないか、健康状態をチェックしてもらいましょう。身体的な問題がないことが確認できたら、次は行動学の専門家です。

最近では、「行動診療科」を設けている動物病院も増えています。猫の行動学に詳しい獣医師が、カウンセリングを通して原因を探り、具体的な改善プランを提案してくれます。また、認定動物看護師や、キャットビヘイビアリストと呼ばれる猫の行動専門家に相談するという方法もあります。オンラインでの相談や、しつけ教室、行動学に関するセミナーなども探せば見つかるはず。プロの視点からのアドバイスは、きっと大きな助けになります。「うちの子だけ、どうして…」なんて思い詰めないでくださいね。諦めないで!適切なサポートを得ることは、飼い主さんと猫ちゃん双方にとって、より良い未来に繋がるはずです。プロの力を借りるのも全然アリですよ!

噛み癖を通して見えてくる、愛猫との深い絆

猫の噛み癖って、飼い主にとっては悩ましい問題行動ですよね。痛いし、困るし、「なんで?」って思ってしまう。でも、ちょっと視点を変えてみると、その噛むという行動も、猫からの何らかのメッセージ、コミュニケーションの試みの一つなのかもしれない、って思えてきませんか?

「もっとこうしてほしいニャ」「今はそっとしておいてほしいニャ」「なんだか不安なんだニャ」「退屈だニャー!遊んでニャ!」…言葉を話せない猫たちが、体全体で、そして時には「噛む」という形で、一生懸命私たちに伝えようとしているのかもしれません。そのサインを、「問題行動だ!」と決めつけて叱りつけるのではなく、「どうしてこの子は今、噛んでいるんだろう?」とその理由を探り、理解しようと努めること。それこそが、愛猫との信頼関係を築く上で、一番大切なことなんじゃないかなって、私は思うんです。

噛み癖の理由を探る過程で、私たちは愛猫のことをもっと深く知ることができます。どんなことが好きで、どんなことが嫌いなのか。何に不安を感じて、どうすれば安心するのか。その子の個性や、隠された気持ちが見えてくる。それは、噛み癖という問題を通して得られる、かけがえのない「学び」なのかもしれません。猫との暮らしは、時に忍耐と、たくさんの愛情が試される場面もあります。でも、その分、通じ合えた時の喜びは、本当に大きいんですよね。

焦らず、諦めず。愛猫とのハッピーライフのために

さて、ここまで猫が噛む理由と、その対策についてお話ししてきました。いかがでしたか?「なるほど!」って思える部分や、「これなら試せそう!」というヒントが見つかっていたら嬉しいです。

最後に伝えたいのは、噛み癖の改善には、時間がかかることもあるということです。今日明日ですぐにピタッと噛まなくなる、なんて魔法のような方法はありません。特に、長年の習慣になってしまっている場合は、根気強く、一貫した対応を続けることが何よりも大切です。焦らないでください。そして、諦めないでください。

この記事でご紹介した対策を、ぜひ一つでもいいので試してみてください。そして、愛猫の小さな変化を見逃さずに、たくさん褒めてあげてください。「噛まないでいられたね、えらいね!」って。あなたのその努力と愛情は、必ず猫ちゃんに伝わります。

噛み癖に悩む時間は、もしかしたら、愛猫との関係をもう一歩深めるための、大切なプロセスなのかもしれません。猫の気持ちに寄り添い、正しい知識を持って向き合うことで、きっと、今よりもっともっと素晴らしい、愛猫とのハッピーライフが待っていますよ。あなたの愛情は、ちゃんと猫ちゃんに届いています。自信を持って、これからも愛猫との時間を大切にしてくださいね。

関連記事

愛猫との暮らし、かけがえのない時間ですよね。ふとした瞬間の愛らしい仕草に心が温かくなったり、そばにいてくれるだけで安心したり。でも、時々…いえ、結構頻繁に?「なんでこんな... 猫と暮らす |

ねえ、あなたの猫ちゃん、最近どう? 心、通じ合ってる?

「どうして懐いてくれないんだろう…」「この噛み癖、引っかき癖、いつになったら治るの?」なんて、愛しい猫ちゃんとの関係... 猫と暮らす |

「多頭飼いを始めたけれど、猫同士がなんだかギスギスしてる…」「可愛い我が子たちのストレスサインを見るのがつらい…」そんな悩みを抱えていませんか? わかります、すごくわ... 猫と暮らす |

「うちの子、どうしてこんな行動するんだろう…」

猫との暮らしは、かけがえのない喜びでいっぱいですよね。でも、時々見せる予測不能な行動、例えば突然の噛みつき、夜中の大運動会... 猫と暮らす |

「ニャー」「ゴロゴロ」…愛猫の鳴き声、ちゃんと理解できていますか? 猫の鳴き声の意味が分からなくて、どう対応すればいいか悩んでいるあなたへ。

もしかしたら、夜鳴きや要求鳴き... 猫と暮らす |