【衝撃】9割が知らない?猫の「困った」の本当の理由。問題行動が消え愛が深まる魔法の理解術

愛猫との暮らし、かけがえのない時間ですよね。ふとした瞬間の愛らしい仕草に心が温かくなったり、そばにいてくれるだけで安心したり。でも、時々…いえ、結構頻繁に?「なんでこんなことするのー!」って、頭を抱えちゃう瞬間、ありませんか?

突然ガブッと噛みつかれたり、夜中に「ニャーーーー!」と大合唱が始まったり、お気に入りのソファが無残な姿になっていたり…。もう、本当に!可愛いんだけど、困っちゃう!そんなあなたの叫び、痛いほどわかります。ええ、何を隠そう、私も昔はそうでしたから。特に初代の愛猫、名前は…そうだな、仮に「大福」としましょうか。あの子の夜鳴きには本当に悩まされました。近所迷惑じゃないかってヒヤヒヤしながら、毎晩寝不足でフラフラでしたよ。

でもね、安心してください。猫の「困った行動」、いわゆる問題行動には、必ず理由があるんです。そして、その理由の多くは、彼らの本能や、あなたに伝えたい「何か」に繋がっています。この記事を読めば、今まで理解できなかった愛猫の行動の裏側にある、深ーい理由がきっと見えてきます。猫の気持ちを理解することで、問題行動は驚くほど減らせるし、何より、あなたと愛猫の関係性は、今よりもっともっと、ずーっと深く、温かいものになるはずです。さあ、あなたの愛猫との未来を輝かせる、秘密の扉を一緒に開けてみませんか?

なぜ?猫の「困った行動」に隠された本能的な理由

猫たちが時折見せる「えっ?」と思うような行動。あれって、実は彼らが生きていくために、遠い昔から受け継いできた大切な本能に基づいていることが多いんです。人間から見たら「問題」でも、猫にとっては「普通」のこと、あるいは「必要」なことだったりするんですよね。ここを理解するのが、まず最初の、そして最も重要なステップだと私は思っています。

噛みつき「愛情表現」と「ストレスサイン」の見極め方

「甘噛みならまだしも、本気で噛んでくるんだけど!」…わかります、痛いですよね。血が出たりすると、さすがに「こらー!」ってなっちゃう。でも、ちょっと待ってください。猫が噛むのには、いくつかの理由があるんです。

子猫の頃のじゃれ合いの名残で、遊びの一環として軽く噛む「甘噛み」。これは、まあ、愛情表現の一種とも言えます。力加減を教えてあげる必要はありますけどね。問題は、もっと強く噛んでくる場合。

考えられるのは、まず「遊びがエスカレートしすぎた」パターン。興奮しすぎて、思わず力が入っちゃう。これは、遊び方を工夫したり、興奮しすぎる前にクールダウンさせたりすることで改善できます。例えば、おもちゃで遊んでいてヒートアップしてきたら、一旦おもちゃを隠して、落ち着くまで待つ、とかね。

それから、「やめてほしい」という意思表示。撫でられていて気持ちよかったはずなのに、突然ガブッ!これ、結構ありません? 「もう十分だよ」「そこは触らないで」というサインかもしれません。猫って、撫でられるのが好きな場所と、そうでない場所が結構はっきりしている子が多いんです。しつこく撫ですぎたり、お腹とか足先とか、猫が嫌がりやすい場所を触ったりすると、「もうやめて!」って噛んでくることがあります。これは、猫のボディランゲージ、例えば耳が横に倒れたり(イカ耳ってやつですね!)、尻尾をパタンパタンと激しく振ったりするサインを見逃さないことが大事。

そして、見落としがちだけど重要なのが、「ストレス」や「不安」のサインとしての噛みつき。環境の変化、例えば引っ越しや新しいペット、家族が増えた、あるいは飼い主さんの生活リズムが変わった、なんてことがストレスになっている可能性も。あとは、単純に運動不足とか、構ってもらえない寂しさとか。こういうストレスが原因の場合、根本的な原因を取り除いてあげないと、噛みつきはなかなか治りません。

うちの大福も、私が仕事で忙しくなってあまり構ってあげられない時期に、急に足首に噛みついてくるようになったことがありました。最初は「なんだよ!」って思ったけど、よく考えたら、彼なりの「もっとこっちを見てよ!」っていうサインだったんですよね…。それに気づいてからは、短い時間でも意識的に遊んであげるようにしたら、ピタッと噛まなくなったんです。あの時は本当に、猫の気持ちを理解するって大事なんだな、って痛感しましたね。

だから、「噛まれた!」=「嫌われた!」と短絡的に考えずに、「どうして噛んだのかな?」って、その背景を探ってみることが、解決への第一歩なんです。

鳴き声に隠されたメッセージ。要求?不安?それとも…

「ニャーニャー、ニャーゴニャーゴ…」時と場合によっては、本当に悩ましい猫の鳴き声。特に夜中とか、早朝とかね…。これも、彼らなりのコミュニケーション手段なんです。

一番わかりやすいのは、「要求鳴き」。「ごはんちょうだい!」「遊んで!」「ドア開けて!」「トイレ掃除して!」などなど。これは、その要求に応えてあげれば(あるいは、応えられない場合は無視を徹底して「鳴いても無駄だよ」と学習させれば)、比較的解決しやすいかもしれません。ただ、要求に応え続けると、「鳴けば言うことを聞いてもらえる」と学習して、どんどんエスカレートすることもあるので、そこは注意が必要ですね。一貫した態度が大事、ってよく言いますけど、本当にそう思います。

次に考えられるのが、「不安」や「寂しさ」からくる鳴き声。飼い主さんの姿が見えなくなると鳴き続ける、いわゆる「分離不安」のような状態。あるいは、雷や花火の音、来客など、何か怖いことや慣れないことがあって不安になっている場合も。こういう時は、優しく声をかけたり、そばにいてあげたりして、安心させてあげることが大切です。隠れられる場所を用意してあげるのも効果的ですよ。

そして、高齢猫に多いのが、「認知機能の低下」による夜鳴き。昼夜のリズムが崩れたり、自分がどこにいるのかわからなくなって不安になったりして、夜中に大きな声で鳴き続けることがあります。これは、病的な側面もあるので、一度獣医さんに相談してみるのがおすすめです。生活環境を整えたり、場合によってはお薬を使ったりすることで、改善することもあります。

あと、意外な原因としては、「発情期」の鳴き声。これは独特の大きな声で鳴くので、比較的わかりやすいかもしれません。避妊・去勢手術をしていない猫の場合、これが原因である可能性が高いです。手術をすることで、発情期の鳴き声はほとんどなくなりますし、他の問題行動や病気の予防にも繋がります。

さらに、「何か体の不調を訴えている」可能性も忘れてはいけません。いつもと違う鳴き方をしたり、触ると痛がるような場所があったり、食欲や元気がないなどの他の症状と一緒に鳴き声が気になる場合は、病気のサインかもしれません。早めに動物病院を受診しましょう。

鳴き声一つとっても、こんなに色々な理由が考えられるんです。だから、「うるさい!」って思う前に、「この子は何を伝えたいのかな?」って、耳を澄ませて、そして愛猫の様子をよーく観察してみてください。きっと、ヒントが見つかるはずです。

爪とぎは止められない!なら、どうする?本能を満たす賢い方法

ああ、やられた…!ソファ、柱、壁紙…。猫飼いさんなら一度は経験するであろう、爪とぎによる被害。これもね、猫にとっては非常に重要で、やめさせることはほぼ不可能な本能行動なんです。

猫が爪をとぐ理由はいくつかあります。まず、古い爪の層を剥がして、常に鋭い状態に保つため。これは、狩りをする動物としての本能ですね。次に、自分の匂いをつけるマーキング行動。足の裏にある臭腺から出るフェロモンを擦り付けて、「ここは私の縄張りよ!」と主張しているんです。だから、家の目立つ場所、例えば部屋の入り口付近の柱とかで研ぎたがる子が多いんですよね。

それから、ストレス解消や、気分転換、飼い主さんの気を引くため、なんて理由もあります。寝起きに「んーっ!」と伸びをしながらバリバリ、なんて姿、よく見ますよね。あれは、気持ちをシャキッとさせるためのストレッチみたいなものかもしれません。

「じゃあ、どうすればいいのよ!」って声が聞こえてきそうですが、大丈夫。爪とぎ自体をやめさせるのは無理でも、「ここでなら思う存分といでいいよ!」という場所を提供してあげればいいんです。

ポイントは、猫が好みそうな爪とぎ器を選ぶこと。素材(段ボール、麻縄、木材、カーペット生地など)、形状(縦置き、横置き、角度が変えられるものなど)、設置場所(猫がよく爪をとぐ場所の近く、目立つ場所、安定していてぐらつかない場所)など、いろいろ試してみて、愛猫のお気に入りを見つけてあげましょう。

これがまた、猫によって好みが全然違うから面白いんですよ!うちの子は断然、麻縄のポールタイプが好きみたいで、段ボールはたまに使う程度。友人の家の猫ちゃんは、平置きの段ボールじゃないとダメらしいです。いくつか種類を用意してあげるのも良いかもしれませんね。

そして、新しい爪とぎ器を使ってもらうための工夫も大事。マタタビの粉を振りかけたり、爪とぎ器の近くで一緒に遊んであげたりして、興味を持たせるんです。もし、望ましくない場所(ソファとか!)でといでしまったら、大声で叱るのではなく、静かに、無言で猫を爪とぎ器のところに連れて行って、そこで研ぐように促してみましょう。そして、ちゃんと爪とぎ器でといでくれたら、うんと褒めてあげる!この繰り返しが大事です。

どうしても困る場所には、爪とぎ防止シートを貼ったり、猫が嫌がる柑橘系の匂いのスプレーを使ったりするのも一つの手ですが、これはあくまで補助的な手段。根本的な解決は、やはり「魅力的な爪とぎ場所」を提供してあげることです。

爪とぎは、猫の心と体の健康維持に必要な行動。その本能を否定せず、うまく共存していく方法を見つけることが、お互いの幸せに繋がるんですよね。

トイレの失敗。病気のサイン?それとも環境への不満?

ちゃんとトイレの場所は覚えているはずなのに、なぜか違う場所で粗相をしてしまう…。これもまた、飼い主さんにとっては大きな悩みの種ですよね。臭いも気になるし、掃除も大変だし…。でも、これも猫からの重要なメッセージなんです。

まず、一番に疑うべきは「病気」の可能性。特に泌尿器系の病気(膀胱炎、尿路結石など)の場合、排尿時に痛みを感じるため、トイレで排泄すること自体を嫌がるようになることがあります。トイレ以外の場所で、少量ずつ、頻繁におしっこをする、おしっこに血が混じる、排尿時に痛そうに鳴く、などのサインが見られたら、すぐに動物病院へ連れて行ってあげてください。早期発見、早期治療が何より大切です。

病気でないとすれば、次に考えられるのは「トイレ環境への不満」です。

- トイレが汚れている 猫はとってもきれい好き。トイレが汚れていると、使うのを嫌がることがあります。最低でも1日1回、できれば2回は排泄物を取り除き、定期的に砂を全交換してトイレ本体も洗いましょう。これは基本中の基本ですね!

- トイレの数や場所が気に入らない 多頭飼いの場合、トイレの数は「猫の数+1個」が理想と言われています。縄張り意識の強い子もいるので、自分専用のトイレがないとストレスを感じることがあります。また、設置場所も重要。人通りが多くて落ち着かない場所や、ごはんを食べる場所のすぐ近くなどは避け、静かで安心できる場所に置いてあげましょう。

- トイレの大きさや形、砂の種類が好みでない 猫によっては、体がすっぽり入る大きめのトイレじゃないと嫌だったり、屋根付きタイプは圧迫感があって苦手だったりします。砂の種類も、鉱物系、紙系、木系、おから系など様々ですが、好みは本当に猫それぞれ。急に砂の種類を変えたら使わなくなった、というケースもよくあります。いろいろ試して、愛猫のお気に入りを見つけてあげる根気が必要かもしれません。

さらに、「ストレス」や「マーキング」が原因の場合もあります。環境の変化に対する不安、他の猫との関係性、飼い主さんへの不満などが、トイレの失敗という形で現れることも。特に、壁や家具などにスプレー状におしっこをかける場合は、マーキング行動の可能性が高いです。これは、去勢・避妊手術である程度は抑制できますが、ストレスが根本原因の場合は、その原因を取り除かないと繰り返してしまうことがあります。

トイレの失敗は、決して「嫌がらせ」ではありません。猫からのSOSサインである可能性が高いのです。「またやった!」と感情的になる前に、「何か原因があるはずだ」と考えて、環境を見直したり、体調を気遣ったりしてあげてくださいね。

「うちの子、もしかして…」問題行動の原因、探ってみませんか?

猫の問題行動の背景には、本能だけでなく、その子が置かれている「環境」や「状況」が大きく関わっていることが少なくありません。まるで名探偵になった気分で、「なぜこの子はこんな行動をとるんだろう?」とその原因を探ってみる。これが、解決への大きなヒントになるんです。

環境の変化は大きなストレス。引っ越し、模様替え、新しい家族

猫は環境の変化にとても敏感な生き物です。私たち人間にとっては些細なことでも、猫にとっては大きなストレスになっていることがあります。

例えば、「引っ越し」。これは猫にとって最大級のストレスイベントと言っても過言ではありません。見慣れない場所、知らない匂い、落ち着ける場所がない…。不安でいっぱいになって、食欲がなくなったり、隠れて出てこなくなったり、あるいは前述したようなトイレの失敗や過剰な鳴き声などの問題行動に繋がることがあります。

「模様替え」も要注意。家具の配置が変わっただけで、自分の縄張りが侵害されたように感じて、落ち着かなくなる子がいます。特に、いつも隠れていたお気に入りの場所がなくなったりすると、不安を感じやすいようです。

そして、「新しい家族」の登場。これは、人間の赤ちゃんだったり、新しいペット(犬や猫)だったり。今まで自分に向けられていた愛情や注目が分散されることへの嫉妬や、新しい存在への警戒心から、ストレスを感じて問題行動を起こすことがあります。先住猫がいるところに新しい猫を迎える「多頭飼い」の場合は、特に慎重な対面と、それぞれの猫が安心できるスペースの確保が重要になりますね。焦りは禁物です。

友人の家で、赤ちゃんが生まれた途端、それまでおとなしかった猫ちゃんが急に攻撃的になった、という話を聞いたことがあります。これも、環境の変化によるストレスと、赤ちゃんへの嫉妬心みたいなものが組み合わさった結果だったのかもしれません。こういう時は、猫ちゃんだけの時間も意識的に作って、「あなたのことも大切だよ」と伝えてあげることが大事なんだそうです。

環境が変わる際には、できるだけ猫のペースに合わせて、少しずつ慣らしていく配慮が必要です。以前使っていた毛布やおもちゃなど、自分の匂いがついたものを新しい環境に置いてあげるだけでも、安心感に繋がりますよ。

退屈は問題行動の温床?遊びと刺激が足りていますか?

特に完全室内飼いの猫ちゃんに多いのが、「退屈」による問題行動。有り余るエネルギーを発散できず、それがイタズラや攻撃行動、過剰な鳴き声などに繋がってしまうケースです。

猫は元々、狩りをして獲物を捕らえるハンター。その本能は、家の中でヌクヌク暮らしていても失われていません。だから、狩猟本能を満たすような「遊び」は、猫にとって心と体の健康を保つために不可欠なんです。

「うちの子、おもちゃには全然興味ないのよね…」という声も聞きますが、それはもしかしたら、遊び方が猫の本能を刺激していないからかもしれません。ただおもちゃを目の前で振るだけじゃなくて、獲物のように隠したり、素早く動かしたり、緩急をつけたり…ちょっとした工夫で、猫のハンター魂に火をつけることができるんです!

レーザーポインターも人気ですが、あれは捕まえられないから猫にとってはフラストレーションが溜まる、なんて話も聞きますよね。なので、レーザーで誘った後に、最後はちゃんと捕まえられるおもちゃ(ぬいぐるみとか)に着地させてあげる、みたいな工夫をすると良いみたいです。個人的には、やっぱり猫じゃらしが最強かな、なんて思ってますけど(笑)。あのカサカサ音と、予測不能な動きがたまらないんでしょうね。

遊びの時間は、1回に長時間やるよりも、5分〜10分程度の短い時間を1日に何回か設ける方が、猫の集中力も持続しやすいようです。飼い主さんとの重要なコミュニケーションの時間にもなりますしね。

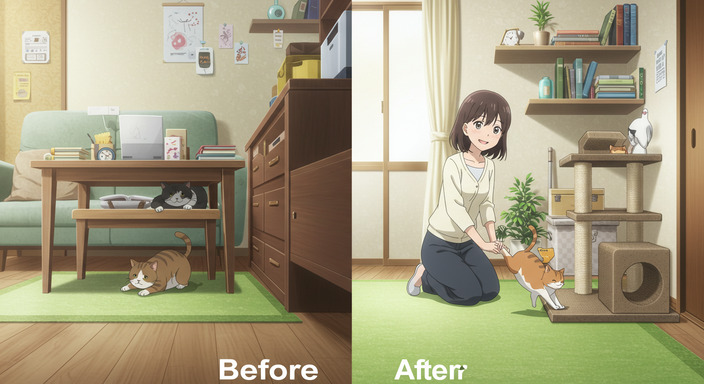

また、遊びだけでなく、「環境エンリッチメント」といって、猫が退屈しないような環境を整えてあげることも大切。キャットタワーやキャットウォークを設置して上下運動ができるようにしたり、窓の外が見える場所にベッドを置いて外の景色を楽しめるようにしたり、知育トイ(おやつが隠されていて、考えながら取り出すおもちゃ)を与えたりするのも良い刺激になります。

退屈させない工夫が、問題行動の予防に繋がる。これ、覚えておいて損はないですよ!

コミュニケーション不足?すれ違いが生む誤解

「ちゃんと可愛がってるつもりなのに、どうして…?」そう感じている飼い主さんもいるかもしれません。でも、もしかしたら、その愛情表現や関わり方が、猫ちゃんにとってはちょっとズレている可能性も…?

例えば、飼い主さんは良かれと思って頻繁に抱っこしようとするけど、実はその猫ちゃんは抱っこがあまり好きじゃない、とか。あるいは、忙しくてなかなか遊んであげられず、猫ちゃんは構ってほしくて鳴いたりイタズラしたりするのに、飼い主さんはそれに気づかず「また何かやってる…」とイライラしてしまう、とか。

こういうコミュニケーションのすれ違いが、お互いのストレスになって、問題行動を引き起こすことがあるんです。

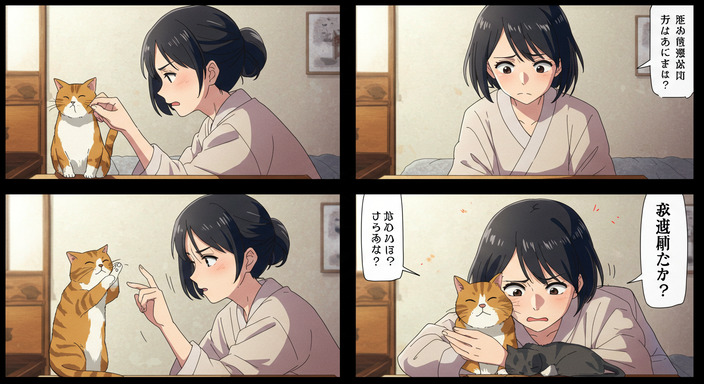

猫の気持ちを理解するためには、やっぱり「観察」が一番。どんな時にどんな表情や仕草をするのか、何が好きで何が嫌いなのか、どんな風に構ってほしいと思っているのか…。愛猫が出しているサインを注意深く読み取る努力が必要です。

例えば、猫がゆっくり瞬きをしてきたら、それは「信頼してるよ」「敵意はないよ」というサイン。こちらもゆっくり瞬きを返してあげると、心が通じ合ったような気持ちになれますよ。尻尾の動きも雄弁です。ピンと立てて近づいてくるときは嬉しいサイン、左右に大きく振っているときはイライラしているサイン、などなど。ボディランゲージを学ぶと、猫とのコミュニケーションがもっと豊かになります。

そして、ただ一方的に可愛がるだけでなく、猫からのアプローチに応えてあげることも大切。「撫でて」とすり寄ってきたら少し撫でてあげる、「遊んで」とおもちゃを持ってきたら少し遊んであげる。そんな双方向のやり取りが、信頼関係を深めていきます。

私自身も、忙しいとつい自分のペースで猫と接してしまいがちですが、「あ、今はこの子、そっとしておいてほしいんだな」とか、「今は甘えたい気分なんだな」とか、できるだけ猫の気持ちを優先するように心がけています。そうすると、不思議と問題行動も減ってくるような気がするんですよね。

もしかして体調不良?見逃せない病気のサイン

今までおとなしかった子が急に攻撃的になったり、逆に元気がなくなって隠れてばかりいたり、トイレ以外の場所で粗相をするようになったり…。問題行動の中には、実は病気が隠れているケースも少なくありません。

例えば、甲状腺機能亢進症という病気になると、異常に食欲が増したり、活動的になりすぎて攻撃的になったり、大きな声で鳴き続けたりすることがあります。関節炎などで体のどこかに痛みがあると、触られるのを嫌がって噛むようになったり、高いところに登らなくなったりします。脳腫瘍などが原因で、性格が変わってしまうことも…。

「最近、なんだか様子がおかしいな」と感じたら、それは気のせいではないかもしれません。特に、急激な変化が見られた場合や、食欲不振、元気消失、嘔吐、下痢、体重減少など、他の症状も伴う場合は、自己判断せずに、できるだけ早く動物病院で診てもらうことが重要です。

獣医さんに相談する際は、「いつから」「どんな行動が」「どんな時に」「どのくらいの頻度で」見られるのか、できるだけ具体的に伝えられるように、メモしておくと良いかもしれませんね。動画を撮っておくのも、診察の助けになります。

問題行動=しつけの問題、と決めつけずに、常に「病気の可能性」も頭の片隅に置いておくこと。これは、愛猫の健康を守る上で、とても大切な視点です。

今すぐできる!猫との絆を深める魔法のコミュニケーション術

さあ、問題行動の原因が見えてきたら、次はいよいよ具体的な対策です。ここでは、罰を与えるのではなく、猫の気持ちに寄り添いながら、信頼関係を深めていくための、ちょっとした「魔法」のようなコミュニケーション術をご紹介します。今日からすぐに試せることばかりですよ!

「叱る」より「褒める」が効く!ポジティブ・レインフォースメントって?

猫が望ましくない行動(例えば、テーブルの上に乗る、とか)をした時、ついつい大きな声で「コラッ!」って叱ってしまいがちですよね。でも、実は猫って、「叱られる」ことの意味を人間のように理解するのが苦手なんです。

大きな声や体罰は、猫に恐怖心や不安を与えるだけで、なぜ叱られているのかを理解できず、むしろ飼い主さんへの不信感を募らせてしまう可能性があります。最悪の場合、「この人の前ではやらないでおこう」と隠れてやるようになるだけで、根本的な解決にはならないことが多いんです。

そこでおすすめしたいのが、「ポジティブ・レインフォースメント(正の強化)」という考え方。難しく聞こえるかもしれませんが、要は「望ましい行動をした時に、良いこと(ご褒美)がある」と猫に学習してもらう方法です。

例えば、爪とぎ器で爪をといでほしい場合。もしちゃんと使ってくれたら、すかさず「えらいねー!」と優しく声をかけながら撫でてあげたり、大好きなおやつを少しあげたりする。これを繰り返すことで、猫は「ここで爪をとぐと、良いことがあるぞ♪」と学習し、望ましい行動が自然と増えていく、というわけです。

逆に、望ましくない行動(ソファで爪とぎとか)をしてしまった時は、叱るのではなく、「無視」するか、あるいは静かにその場から猫を移動させるのが効果的。「その行動をしても、何も良いことはないよ(注目もされないよ)」と伝えるんです。

この「褒めて伸ばす」アプローチは、時間はかかるかもしれませんが、猫との信頼関係を壊すことなく、むしろ深めながら、問題行動を減らしていくことができる、とっても優しくて効果的な方法なんです。騙されたと思って、試してみてください。きっと、愛猫との関係が変わってきますよ。

あ、でも、褒めるときのおやつはあげすぎ注意です!カロリーオーバーにならないように、小さくちぎったり、低カロリーのものを選んだりしてくださいね(笑)。これも経験談です…

猫が喜ぶ撫で方、嫌がる撫で方。ボディランゲージを読み解く

猫とのコミュニケーションの基本といえば、やっぱり「撫でる」こと。でも、ただやみくもに撫でればいいというわけではありません。猫にも、「ここを撫でられると最高に気持ちいい!」という場所と、「そこはちょっと…」という場所があるんです。

一般的に、猫が喜ぶとされるのは、

- 額から頭頂部

- 耳の後ろ

- 顎の下

- 頬(ヒゲの付け根あたり)

- 背中(しっぽの付け根あたりを優しくポンポンするのも好きな子が多いですね!)

逆に、嫌がることが多いのは、

- お腹

- 足先

- 尻尾

もちろん、これはあくまで一般的な傾向。猫の個体差は大きいので、あなたの愛猫がどこを撫でられるのが好きなのか、よーく観察して見つけてあげてください。

そして、撫でている時の猫の反応を見るのが超重要!目を細めて気持ちよさそうにしていたり、ゴロゴロと喉を鳴らしていたりしたら、それは「もっと続けて♪」のサイン。でも、もし耳が横に倒れたり(イカ耳)、尻尾をパタンパタンと振り始めたり、体がこわばったりしたら、それは「もうやめて」のサインかもしれません。そのサインを見逃さずに、スッと手を引いてあげるのが、デキる飼い主さんです!

しつこく撫で続けると、「もう我慢できない!」って噛む原因にもなりかねませんからね。

撫で方一つで、猫からの信頼度は大きく変わります。「この人は私の気持ちをわかってくれる!」と思ってもらえれば、自然と問題行動も減っていくはず。愛猫のボディランゲージを読み解くスキル、ぜひ磨いてみてください。

遊びは最高のコミュニケーション!狩猟本能を満たすコツ

先ほども少し触れましたが、「遊び」は猫のストレス解消と本能充足に欠かせないだけでなく、飼い主さんとの絆を深める絶好の機会です。

ポイントは、「狩り」を模倣すること。

- 獲物のように動かす 猫じゃらしなどの棒状のおもちゃを使うのがおすすめです。物陰に隠したり、チラッと見せたり、ネズミや虫のようにチョロチョロ動かしたり、鳥のようにひらひらさせたり…単調な動きではなく、予測不能な動きで猫の狩猟本能を刺激しましょう!

- 捕まえさせてあげる 追いかけるだけではフラストレーションが溜まってしまうので、何度かに一度は必ず捕まえさせてあげてください。「やった!」という達成感が、猫の満足感に繋がります。

- 終わり方も大事 遊びの最後は、猫がおもちゃを捕まえた状態で、少しずつ動きを鈍くして終わるのが理想的。「狩りが成功した」という満足感でクールダウンできます。遊び終わったおもちゃは、猫が誤飲しないように、必ず片付けてくださいね。

遊びの時間は、猫の集中力に合わせて、1回5分〜15分程度でOK。その代わり、1日に数回、時間を決めて遊んであげるのがおすすめです。特に、ごはんの前や、飼い主さんが出かける前、寝る前などに遊んであげると、エネルギーが発散されて、要求鳴きや夜中の運動会などの問題行動の予防にも繋がります。

どんなおもちゃが好きか、どんな動きに興奮するのかは、猫によって本当に様々。いろいろ試してみて、愛猫の「ツボ」を見つけるのも楽しいですよ!うちの子は、カシャカシャ音がするビニール紐系のおもちゃに目がありません(笑)。

「ただ遊んでるだけ」と思わずに、「愛猫の心と体を満たしてあげてるんだ」という意識で向き合うと、遊びの質も、そして関係性も、ぐっと深まるはずです。

安心できる環境づくり。隠れ家、高い場所、爪とぎスポットの重要性

猫が心穏やかに暮らすためには、「ここは安全だ」「自分の縄張りだ」と感じられる環境を整えてあげることが、実はものすごく大切なんです。これが、問題行動の予防にも繋がります。

重要な要素は3つ。

- 隠れ家(セーフティゾーン) 猫は、何か怖いことや不安なことがあった時に、サッと隠れて安心できる場所が必要です。それは、段ボール箱だったり、ベッドの下だったり、押し入れの中だったり、あるいはキャットハウスのような専用のものだったり。家の中に、猫が誰にも邪魔されずに静かに過ごせる場所をいくつか用意してあげましょう。無理にそこから引っ張り出したりしないであげてくださいね。

- 高い場所 猫は元々、木の上などで外敵から身を守りながら周囲を見渡していた動物。高い場所は、彼らにとって安全で落ち着けるテリトリーなんです。キャットタワーやキャットウォーク、あるいは家具の上などを利用して、猫が自由に上下運動でき、高いところから部屋全体を見渡せる場所を作ってあげると、とても喜びます。多頭飼いの場合は、それぞれの猫がお気に入りの高い場所を持てるようにすると、無用な争いを避けられることもあります。

- 適切な爪とぎスポット これはもう、先ほど熱く語りましたね(笑)。猫が気に入る素材・形状の爪とぎ器を、適切な場所に設置してあげること。これが、家具や壁への被害を防ぐ一番の近道です。

これらの「猫にとって快適な環境」を整えることは、猫のストレスを軽減し、安心感を与える上で非常に重要です。安心できる環境があってこそ、猫はリラックスして、本来の愛らしい姿を見せてくれるようになります。そして、ストレスが減れば、問題行動も自然と減っていくことが多いんです。

あなたの家は、愛猫にとって「最高に居心地の良い場所」になっていますか? ちょっと見直してみるだけで、驚くような変化があるかもしれませんよ。

それでも困ったときは…プロの力を借りる選択肢

ここまで色々な原因と対策をお話ししてきましたが、「色々試したけど、どうしても問題行動が改善しない…」「原因が特定できない…」「もうどうしたらいいかわからない!」という場合もあると思います。そんな時は、一人で抱え込まずに、専門家の力を借りることを考えてみてください。それは決して恥ずかしいことではありません。むしろ、愛猫のために最善を尽くそうとする、素晴らしい飼い主さんの証です。

行動診療科の獣医師って?専門的なアドバイスの価値

最近では、動物病院の中にも「行動診療科」や「問題行動外来」といった、動物の行動問題を専門に診てくれる科が設置されていることがあります。あるいは、行動学に詳しい獣医師を紹介してもらえることも。

行動診療科の獣医師は、猫の本能や習性、心理に関する深い知識を持ち、様々な問題行動(攻撃行動、噛む、鳴く、引っかく、トイレの失敗、過剰な毛づくろいなど)の原因を診断し、飼い主さんと一緒に治療計画を立ててくれます。

単に「しつけ」の問題として片付けるのではなく、医学的な観点(隠れた病気はないか)、環境的な要因、猫と飼い主さんの関係性など、多角的に原因を探ってくれるのが特徴です。場合によっては、精神的な安定を助けるお薬が処方されることもあります。

診察には時間がかかることが多いですし、費用も通常の診察より高くなる場合がありますが、長年悩んでいた問題が解決に向かうきっかけになるかもしれません。特に、攻撃性が強い場合や、自傷行為(自分の体を舐め壊してしまうなど)が見られる場合は、早めに専門家の診断を受けることを強くお勧めします。

「こんなことで病院に行くなんて…」と思わずに、まずは相談してみる、という選択肢があることを知っておいてくださいね。

オンライン講座やセミナーで学ぶ。知識は最大の武器!

もっと猫のことを深く理解したい!問題行動への対処法を体系的に学びたい!という方には、猫の行動学に関するオンライン講座やセミナーに参加してみるのもおすすめです。

最近は、獣医師やキャットビヘイビアリスト(猫の行動専門家)が開催する、質の高いオンライン講座がたくさんあります。自宅にいながら、自分のペースで学べるのが魅力ですよね。

本能に基づいた猫の行動の意味、コミュニケーションの取り方、問題行動の具体的な予防策や対処法、環境エンリッチメントのアイデアなど、専門的な知識をわかりやすく学ぶことができます。

知識を身につけることは、愛猫の行動をより深く理解し、適切な対応をとるための大きな助けになります。「なるほど、だからあんな行動をしてたのか!」と腑に落ちる瞬間がたくさんあるはず。そして、その理解が、愛猫への愛情をさらに深めてくれることでしょう。

私もいくつかオンライン講座を受けたことがありますが、「目からウロコ」な情報がたくさんあって、本当に勉強になりました。特に、多頭飼いを始めたばかりの頃は、猫同士の関係性をどう築いていけばいいのか悩んでいたので、すごく参考になりましたね。

信頼できる専門家から正しい情報を得ることは、あなたの「武器」になります。ぜひ、積極的に学んでみてください。

頼れる便利グッズ。フェロモン製剤や知育トイを試してみる?

専門家の助けを借りるほどではないけれど、何か手軽に試せるものはないかな…?という場合には、問題行動の緩和に役立つ可能性のある便利グッズを試してみるのも一つの手です。

例えば、「猫用フェロモン製剤」。これは、猫が安心感を得られるフェロモン(猫の頬から分泌されるものなど)を人工的に合成したもので、スプレータイプや、コンセントに挿して使う拡散タイプがあります。猫のストレスや不安を和らげ、マーキング行動(スプレー)や過剰な引っかく、他の猫とのケンカなどを軽減する効果が期待できると言われています。特に、引っ越しや新しい猫を迎えた時など、環境の変化によるストレスが原因と思われる問題行動に試してみる価値はあるかもしれません。

ただし、効果には個体差がありますし、これだけで全ての問題が解決するわけではありません。あくまで補助的なもの、と考えるのが良いでしょう。

それから、「知育トイ」。これは、おやつなどを隠しておき、猫が頭を使って考えながら取り出すタイプのおもちゃです。転がしたり、パーツを動かしたりすることで、おやつが出てくる仕組みになっています。猫の退屈しのぎになり、遊びながら狩猟本能も満たせるので、留守番中のイタズラ防止や、ストレス軽減に役立つことがあります。

これも、猫によっては全く興味を示さなかったり、逆におやつ欲しさにムキになって破壊してしまったり(!)することもあるので、愛猫の性格に合わせて選んであげてくださいね。

これらのグッズは、あくまで「サポート役」。基本は、やはり猫の気持ちを理解し、適切な環境とコミュニケーションを提供してあげること。その上で、こうしたグッズを上手に活用していくのが良いのではないでしょうか。

まとめ:愛猫との未来は、あなたの理解で変わる

いやはや、随分と長く語ってしまいましたね(笑)。でも、それだけ猫の行動って奥が深くて、知れば知るほど面白いし、愛おしくなるものなんです。

猫の問題行動。それは、決してあなたを困らせようとしているわけではありません。彼らなりの理由、本能、そしてあなたに伝えたいメッセージが隠されていることがほとんどです。

噛む、鳴く、引っかく、トイレの失敗…。一つ一つの行動の裏にある「なぜ?」を探り、その気持ちに寄り添うこと。それが、問題行動を解決し、愛猫との信頼関係を、ダイヤモンドのように固く、そして温かいものにしていくための、一番の近道だと私は信じています。

この記事でお伝えしたことが、あなたの悩みを少しでも軽くし、愛猫との毎日をもっと豊かで幸せなものにするための一助となれば、こんなに嬉しいことはありません。

焦らなくて大丈夫。あなたのペースで、愛猫のペースで、少しずつ理解を深めていってください。あなたの深い愛情と理解があれば、きっと、愛猫との未来はもっともっと輝き始めますから。

さあ、今日から、あなたの「愛猫理解度」を、もう一段階アップさせてみませんか?

関連記事

ねえ、あなたの猫ちゃん、最近どう? 心、通じ合ってる?

「どうして懐いてくれないんだろう…」「この噛み癖、引っかき癖、いつになったら治るの?」なんて、愛しい猫ちゃんとの関係... 猫と暮らす |

「多頭飼いを始めたけれど、猫同士がなんだかギスギスしてる…」「可愛い我が子たちのストレスサインを見るのがつらい…」そんな悩みを抱えていませんか? わかります、すごくわ... 猫と暮らす |

「うちの子、どうしてこんな行動するんだろう…」

猫との暮らしは、かけがえのない喜びでいっぱいですよね。でも、時々見せる予測不能な行動、例えば突然の噛みつき、夜中の大運動会... 猫と暮らす |

「ニャー」「ゴロゴロ」…愛猫の鳴き声、ちゃんと理解できていますか? 猫の鳴き声の意味が分からなくて、どう対応すればいいか悩んでいるあなたへ。

もしかしたら、夜鳴きや要求鳴き... 猫と暮らす |

愛猫が突然ガブリ!「痛いっ!」って思わず声が出ちゃいますよね。なんで噛むの?嫌われちゃったのかな…なんて不安になったり。特に初めて猫ちゃんを迎えた方や、噛み癖がなかなか治... 猫と暮らす |